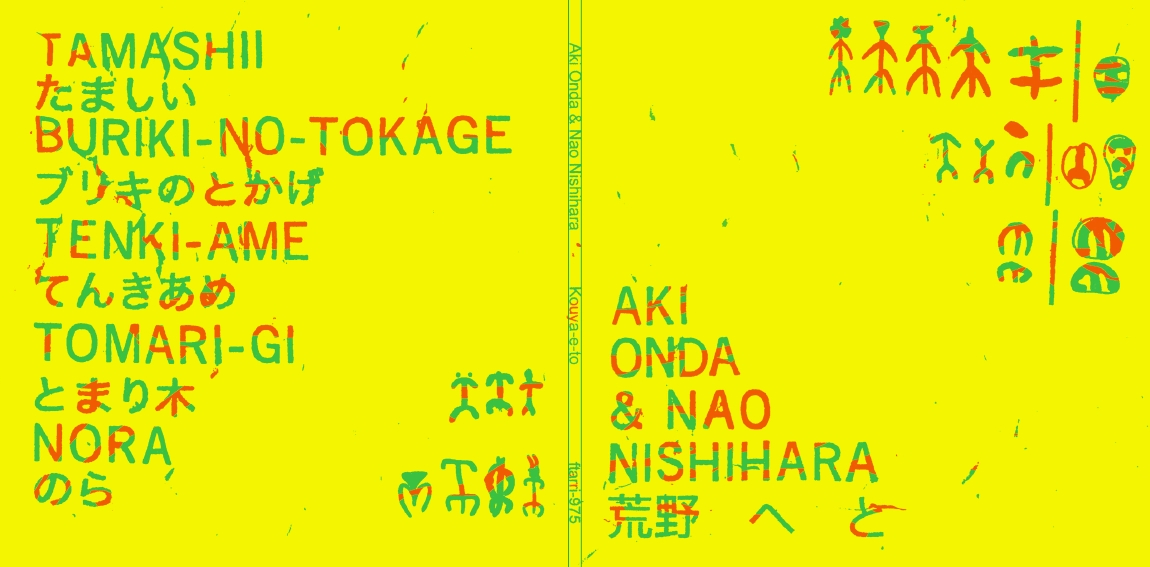

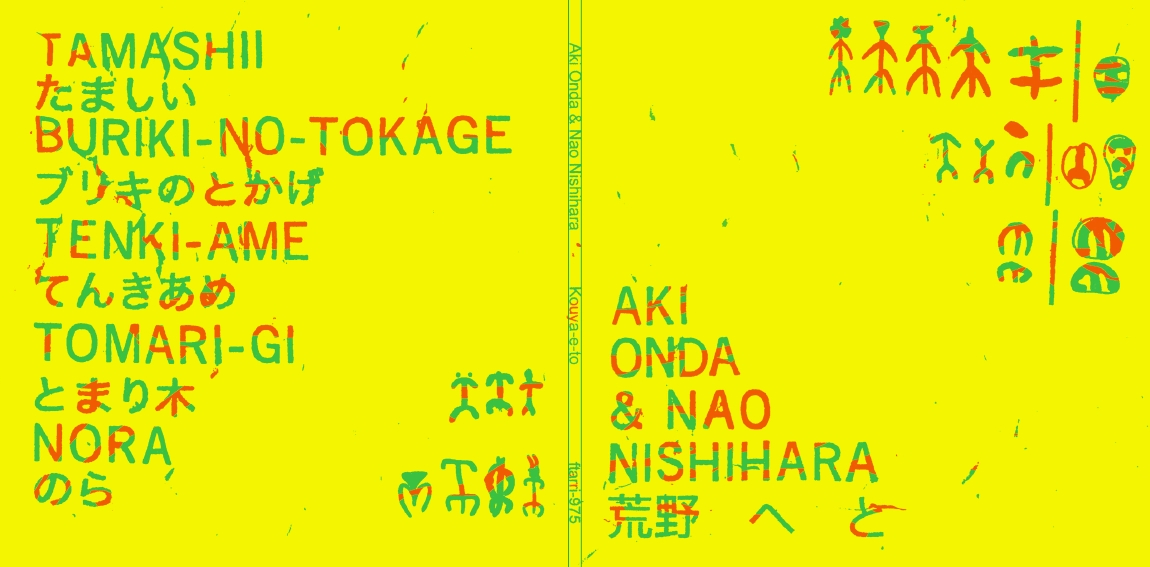

CD

ftarri-975

限定300部

2020年12月13日発売

Online CD ショップ

作曲:恩田晃 + 西原尚

録音:2016年11月、米国ニューヨーク、ISSUE Project Room、22 Boerum Place シアターにて、Bob Bellerue によりライヴ録音

編集 / ミックス:恩田晃

マスタリング:Sean McCann

アートワーク / デザイン:Che Chen

写真:Cameron Kelly

ライナー・ノート:Nick Scavo (翻訳:金子智太郎)

恩田晃:tapes, feedback, amps, bells, cymbals, found objects

西原尚:bells, Chinese cymbals, bird & aminal calls, wood & metal pieces, self-made bowing instrument, "Sloth," Turkish sipsi, nose flute

彫り刻まれた時としての音 ニック・スカヴォ(翻訳:金子智太郎)

2016年11月、ドナルド・トランプの大統領選挙勝利に打ちのめされた数日後、恩田晃と西原尚はパフォーマンスを行った。このCDに収録された五つの音源はその素材を編集し、構成したものだ。二人がパフォーマンス会場につくりだしたのは唯一無二のアレンジをほどこした謎めいた空間だった。私はこの90分ほどのパフォーマンスをよく覚えている。彼らが組んだ、楽器でも彫刻でもあるセッティング―自作楽器、アナログ機器、さまざまなファウンド・オブジェクト、日用品、慎重に配された照明―のせいだけではない。この日の観客が選挙結果のニュースを聞いたときのように、会場にはっきりと緊張感が漂っていたからだ。このイベントはブルックリンのダウンタウンにある、イッシュープロジェクトルームの22ボーラムシアターで上演された。ここは大理石の床と高いアーチ型の天井のために音が豊かに反響することで知られる。この空間の音響は剥きだしで、緊張を誘う。例えば、コインを落とすと音が長く伸びてふくれあがり、這うように沈黙に消える。観客はパフォーマンス空間の「内側に、三方の壁に沿って座り、インスタレーションとパフォーマーの一挙手一投足をとり囲んだ。壁から壁に張られた細長いワイヤーに奇妙な装置がぶら下がり、西原が木材と金属でつくった機械と恩田が演奏するアナログエレクトロニクス、ベル、ガラスの器などが会場のあちこちに置かれた。その光景には一種の風変わりなDIYの空気が漂い、選挙後の不穏な気配をとりこんで抽象化し、加工し、根底から再構成していた。視覚的に緻密につくりこまれたセッティングは、二人の音の探求の基本的な枠組みになった。そして、彼らはこの成型された空間を「ステージ」のように使い、音という空間的広がりをもつ現象の無限の可能性を探った。彼らのアプローチは創意に富み、オープンエンドで、自然発生的だった。それぞれ自立した楽器やオブジェのあいだで、いくつもの音の出来事が同時に重なりあって生じた。そして、二人がこの空間と時間に詰めこんだセッティングがひとつひとつの響きをさらに際立てた。このときのドラマと、大統領選挙後の緊迫した数日はひとつのイベントだった―壮大でグローバルなドラマの思いがけない、ささやかな終章だった。

恩田と西原は別のところからこうしたパフォーマンスのアプローチにたどり着いた。二人とも自分の実践を持ちこみ、ボキャブラリーを共有した。恩田晃は、鈴木昭男、デヴィッド・トゥープ、中島吏英、アニア・ロックウッドら、多くの共演者とともに、音と空間の関係性を拡張するパフォーマンスを長いあいだ行ってきた。彼のアプローチはフルクサスの芸術に根ざしているようだ。特に小杉武久の作品だろうか。例えば、小杉の《シアターミュージック》は、足型が螺旋状に印刷された長方形の厚紙を使う。彼の作品はオブジェによるインスタレーションと、言葉による楽譜「ワード・スコア」に書かれた簡潔なインストラクションが組み合わされていた。この作品のインストラクションは「集中して歩き続けること」。これはアルヴィン・ルシエの《チェンバーズ》というワード・スコア作品を思わせる。この作品はパフォーマーにこう指示する。「大きな、もしくは小さな、音が響く環境を集めるか、つくりだすこと」(貝殻、地下鉄の駅、峡谷 …)、そして「それで音を鳴らす方法を見つけること(吹く、叩く、爆発させる …)。あらかじめ用意したセッティングを作動させて音を出すという手法は、このアルバムに収めた音の根幹をなした。西原のパフォーマンスは個々が「パフォーマー」のように自立して動くキネティックサウンドマシーンを使用した。例えば、打撃音を出しながら部屋の端から端まで伸びたワイヤーを移動する、滑車のある機械があった。小さなタイヤのついたカートは、音を発するさまざまなオブジェをロープでくくったアッサンブラージュだった。これらの装置もフルクサスの初期に原型が見いだせる。例えば、自ら発明した機械をパフォーマンスに使った、ジョー・ジョーンズの作品がそうだ。彼の機械には、「世界一長いプル・トイ」(タイヤのついた自作楽器を引っぱりながら進む、ペダルのついた乗り物)や、1969年にニューヨークに開店した「ミュージックストア」(店のドアにボタンがいくつもあり、誰でも押して機械を奏でられる)に置かれた持続音を鳴らす小さな機械など

がある。

歴史的に先立つさまざまな作品をあげてみたものの、恩田と西原はこれらを戦略的に直接参照しているわけではない。代わりに、彼らは自分たちでつくりだした空間に即した、オープンエンドでヒエラルキーのない探求を好む。それぞれの実践を通じて磨きあげた彼らのアプローチは、型にはまった文脈から音を解放する。そして、独特な造形と仕掛けによって音とマテリアルの多様な結びつきを際立たせる。このアルバムに収められた五つの楽曲から、恩田のさまざまなファウンドオブジェと西原の「ミュージシャンマシーン」(例えば、つま先に結んだロープで鳴らすキックドラム)はともにそれぞれが際立った個性、機能、音像をもつことがわかる。大型扇風機が生みだす低周波を拾うためのマイクや、恩田がテーブルにずらっと並べたガラクタや音響を加工する謎のエフェクトユニットなど、個性的なオブジェが広い空間のあちこちに散りばめられていた。二人の身体の動きも絶え間なく力強い音を生みだした。足を踏みならす、手拍子を打つなどの動作すら音のパレットに加わり、儀式のような雰囲気を醸しだした。このアルバムの最初の楽曲は鐘のような余韻の長い音で幕を開ける。これは西原が演奏する、先に鉄球のようなベルがついた釣竿状の長い棒の音である。西原はこの道具の先端でパフォーマンス空間の大理石の床など、音が響く箇所を軽く叩き、鐘のような鮮やかな音色を奏でた。その音は荒々しく反響し、空間に配置された他のオブジェにしばし反響した。二曲目に聞こえるウッドブロックの音と電子ノイズを発したのは、会場に張ったワイヤー上を走る「マシーンパフォーマー」だった。一方、恩田はエレクトロニクスを操り、時空を揺るがすような低音や、形容しがたい電子音を演奏した。さらに、西原のゴングやシンバルの音を加工してごつごつとした響きに変容させ、音の「内」と「外」の区別を、つまり音の境界をより曖昧にしていった。すべての音が重なりあい、劇的な高揚感が生じた。時をきざむ音楽機械がつくるリズムのなかで他の音が出会い、高めあい、変容した。そして、オブジェによる即興演奏集団のパフォーマンスさながらの緩急をつけていった。

西原は、日本とニューヨークの実験音楽界隈以外ではあまり知られていないものの、サウンドアート、録音、パフォーマンス、楽器制作の研究、実践を活発に続けてきた。田中泯、灰野敬二との交流から学んだ西原の哲学は音と身体の物質性を重んじる。彼は灰野からいかに「音が人間そのものになる」のか、田中からいかに「身体の存在を柔軟にし、無いも同然」にするのかを習得した。音が身体になり、身体が音に消えるという交換は、音と身体が本質的に相互依存関係にあることを明らかにする。おそらくこれも田中からおおよその発想を得たのかもしれないが、西原の身体の動きは「道化師または中世の大道芸人のスタイル」でもある。その動作からは彼が民族音楽学者小泉文夫と、日本の民俗文化の収集家小沢昭一からも影響を受けたことがわかる。反骨精神に対する西原の理解はこのアルバムの楽曲にはっきり聞きとれる。特に最後の二つの曲で鳴り続ける複数のホイッスル、横笛、管楽器の演奏に。またパフォーマンス中の、さまざまな人格を思わせる姿勢にもこれらの影響が読みとれる。例えば、背中にドラムを背負って卑屈に猫背になる体勢がそうだ。西原は上演中、ドラムの内部にろうそくの火を灯して観客を驚かせた。恩田はこのとき、会場の照明を完全に消した。このパフォーマンスに先立つ政治的状況のためか、こうした場面はときおり一種の狂気や邪悪な力をめぐる、死を連想させる強烈な描写を思わせた。そのときの西原の動作はどれも残酷な物語に出てくるハーレクイン風のキャラクターを思わせた。こうした数々の場面はいくつもの視覚効果を伴いながら、現実から離れて神秘的な音響空間へと変容していった。謎に満ちた気配と、解放された音の存在が支配する思弁的空間という二つの面をもつこの空間は、目に映るものからは容易に理解できなかった。恩田はこうした開かれた空間が、他のパフォーマーとのやりとりをさらに自由にすることを熟知している。彼は即興演奏家がその場で自分の手法を突きつめられる状況をつくりだす。そして、恩田にとって録音はオブジェと音が配置されたある種の謎めいた「シノグラフィー」である。恩田と西原のサイトスペシフィックな彫刻的セッティングは、録音に収められた予測不能な空間に計り知れない可能性をもたらし、無限に形態を変えながら音を絶え間なく生みだした。

恩田と西原は五つの楽曲を通して、パフォーマンスの空間で展開された微細な出来事と、世界で起きていた壮大なドラマのつながりを鮮やかに示してみせる。このアルバムは物質どうしの結びつきに対する驚くべき信頼の表現であり、これ自体がある種の彫刻なのだ―アルバムを再生するときにその瞬間と場所の特殊な環境に広がる、無数の音の粒子からなる彫刻である。

恩田晃は長らくニューヨークに暮らし、そこを拠点に活動を続けてきた。ソロ活動としては、ポータブル・カセット・レコーダーを使ったフィールド・レコーディング・プロジェクト "Cassette Memories" を30年に亘って手がけ、世界各地でコンサート、インスタレーション、展示会を開催。鈴木昭男、Annea Lockwood、David Toop、中島吏英をはじめ多方面のアーティストとのコラボレーションも数多い。さらに、キュレーター / オーガナイザーとして様々なフェスティヴァル、イヴェントの企画・開催に関わる。2020年、恩田は20年間のニューヨーク生活を終え茨城県水戸市に居を移し、新たなる活動を始めている。

1976年生まれの西原尚は、音を使ったアートやパフォーマンス、録音、楽器制作と、音の関わる活動をおこなう。舞踏家の田中泯と音楽家の灰野敬二との交流や、民俗音楽学者の小泉文夫や民俗資料の収集で知られる小沢昭一からの影響を通して、西原は独自の美学とスタイルを身につけた。それは、音を鳴らす物と身体の動きを結びつけた彼のパフォーマンスによく表れている。日本国内はもとより、海外でもインスタレーション、展示会、パフォーマンスを精力的におこなっている。

恩田と西原は、西原が2015年にニューヨークにしばらく滞在した時からコラボレーションを開始。翌年2016年11月、西原がニューヨークを再度訪れた機会をとらえて、ふたりは ISSUE Project Room の 22 Boerum Place シアターでパフォーマンスをおこなう。本CDは、この時の録音を編集し5トラックに収録している。

恩田はテープ、フィードバック、アンプ、ベル、シンバル、ファウンド・オブジェクトを使用。一方の西原は、ベル、シンバル、笛、ホイッスル、木製および金属製装置、自作楽器などを使用。大理石の床と高いアーチ型天井を持つ会場は、音の反響が尋常ではない。そのような会場の特性を最大限に活かすべく、ふたりは様々な楽器や装置や物をあちこちに配置し、それに身体の動作も加えて、時に荒々しく、時に精緻に色々な種類の音を繰り出していく。こうして極めてサイトスペシフィックなサウンド・パフォーマンスの傑作は生み出され、ここに記録された。

このパフォーマンスを実際に会場で体験した Nick Scavo の手による、長文のライナー・ノート (英語と日本語) 付き。